-

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ

- 2025年12月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2024年8月

- 2024年4月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年11月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年9月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年10月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年5月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2013年9月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

カテゴリー

メタ情報

マッドマンの系譜ー2

①アドルフ・ヒトラー

歴史上もっとも有名なマッド・マンは、アドルフ・ヒトラーであることに異論はないだろう。従ってマッドマンの系譜を考えるとなれば、この男から始めるのは当然ということになる。ヒトラー自身の著作にもっとも有名な「我が闘争」がある。この本はのちにベストセラーになるが、実は彼が1923年に刑務所に収監されている時に執筆したものだ。第1巻は1925年、第2巻は1926年に出版されている。

ヒトラーと言えば、彼のあのオバージェスチャーの演説とユダヤ人迫害を思い浮かべてしまう。しかし、彼を調べていると彼の意外な側面に面食らう。その第一が彼が個人的に所有していた蔵書の数である。先日放送されたNHKのドキュメンタリーによると、その総数は1万6千冊に上るそうだ。ナチスドイツの敗戦後、ヒトラーの蔵書は多くが戦利品としててんでに持ち去られて散逸してしまったが、米国に保管されている一部だけでも1300冊近いという。彼のあの演説の姿からは想像もできないのだが、ヒトラーはベルリンの官邸でもアルプス(オーバザルツブルク)にあった山荘でも、一人静かに読書にふけることが多かったという。

静かに読書することを愛したヒトラーと、暴力や戦争、ホロコーストとはイメージとしては結びつかない。しかし、ヒトラーの場合、読書することによって強固なストラテジーとしてのドイツ民族至上主義とナチズム、ユダヤ人に対する憎しみを生み出していったのだ。

ヒトラーの蔵書の中で特に注目すべきは、ディートリヒ・エッカートの「ルターと利子」、ヘンリー・フォードの「国際ユダヤ」、そしてマディソン・グラントの「偉大な人種の消滅」である。中でもヒトラーの思想に最も大きな影響を与えたのは、ディートリヒ・エッカートだとされている。エッカートは反ユダヤ主義者で、1919年に発表した論文「ルターと利子」で「悪魔のようなユダヤ人が利子率を作り出したが、やがてドイツ民族が第三帝国を実現して救済をもたらす」と論じている。ナチスドイツが第三帝国を標榜するようになった根源がここにある。もっとも、ヒトラーの反ユダヤ主義に直接火をつけたのはヘンリー・フォードの「国際ユダヤ」で、そのことはヒトラー自身が「我が闘争」の中に書いている。フォードは1920年から1922年にかけて新聞で激烈な反ユダヤ主義を主張していた。

ヒトラーからエッカートやフォードを通して、さらに彼の思想の根源をさかのぼって行くと、意外なことにロシアの作家フョードル・ドストエフスキーと、ノルウエーの劇作家ヘンリック・イプセンに行きつく。あの「罪と罰」のドストエフスキーであり、あの「人形の家」のイプセンである。1873年にドストエフスキーは「ロシア民衆が飲酒で堕落したままであれば、ユダヤ人たちは民衆の血をすすり、民衆の堕落と屈辱を自分たちの糧とするであろう」とし、「農村はユダヤ人に隷属させられた乞食の群れとなるとなる」と警告している。国家社会主義ドイツ労働者(ナチ)党の前身ドイツ労働者党の創設者の一人であったイプセンは、同じ年、中世キリスト教文明を「霊の帝国」、古代ギリシア思想文明を「肉の帝国」とし、この二つをあわせもった理想国家を「第三の帝国」と称している。イプセンが登場したので、ではその200年前のシェイクスピアはどうか。ヒトラーの蔵書に中にあったかどうかは分からないが、シェイクスピアには「ベニスの商人」があり、登場する「肉の担保」を要求する金貸しシャイロックの姿に象徴されるように反ユダヤ主義的作品とされている。キリスト教においてはカトリックだろうとプロテスタントであろうと、ユダヤ人を人種差別することは言わば当たり前だったのだ。そのヨーロッパの底流の影響を受けたエッカートが前述の論文を書き、エッカートに庇護された愛弟子がアドルフ・ヒトラーである。

もう一つヒトラーに人種思想的影響を与えた本に「偉大な人種の消滅」がある。ヒトラーはこの本を「わが聖書」と呼んで愛読していたという。この本のメインテーマである北方人種説はヒトラーという一読者によって「人類がその優良な北方人種に導かれ淘汰されるべき」とする支配人種説へと発展を遂げた。この支配人種説がアーリアン学説と並んで国家社会主義ドイツ労働者党およびナチス・ドイツの人種政策の根幹となっていった。もっともこの時の北方人種説もア-リアン学説も学問的には間違っている。現代においては人種差別のために生み出されたプロパガンダ学説とされ学説そのものが否定されているア-リア人をどんなに拡大解釈しても、ゲルマン人であるドイツ人と同一視されることはない。

マッドマンの代表格であるヒトラーでさえ、突然歴史の舞台に登場したわけではないことに今更ながら恐怖してしまう。ヒトラーでさえ古代ローマ帝国から連綿と続くヨーロッパ社会のひずみと社会の陰の部分から、生まれてくるべくして生まれた奇胎であり、鬼胎であったのだ。そしてまた、ドイツの片田舎から富を求めて米国に移住した男の孫が、白人至上主義を標榜するトランプであることにも移民社会、人種のモザイク社会としてここまで来たはずの米国社会の底流を流れる因縁を感じざるを得ない。

カテゴリー: マッドマンの系譜

マッドマンの系譜ー2 はコメントを受け付けていません

マッドマンの系譜

1.プロローグ

(2025年8月13日)

わたしはトランプを何度もマッドマン(狂人)と呼んでいる。もとより、それは彼が本当に狂人であるかどうかということではない。彼が確信犯的に「マッドマン・セオリー(狂人理論)」で国際政治に臨んでいるからである。

マッドマン・セオリーが初めに文献として登場するのは16世紀始めだ。提唱者はニコロ・マキャベリー、彼は彼の著作「政略論」で「狂人のように振る舞うことが極めて賢い方法だ」と言っている。ベトナム戦争が泥沼化した時、当時の米国大統領ニクソンがこの理論を取り入れたと言われている。彼はこの狂人理論でホーチミンを脅し、中ソなど共産圏諸国を手玉に取ろうとした。しかし結局、ベトナム戦争をさらに泥沼化させ、米国内にベトナムシンドロームという社会問題を引き起こすことになった。米国民の愛国心と信頼感、さらには自国への誇りと求心力を破壊し、自らはウオーターゲート事件で引退を余儀なくされた。彼の死後、身内や側近から、彼が大統領の地位にある時からアル中に陥っており、引退後はそれが原因で脳卒中を引き起こしたと告白されている。セオリーとして振る舞ったのではく本物のマッドマンだったのだ。

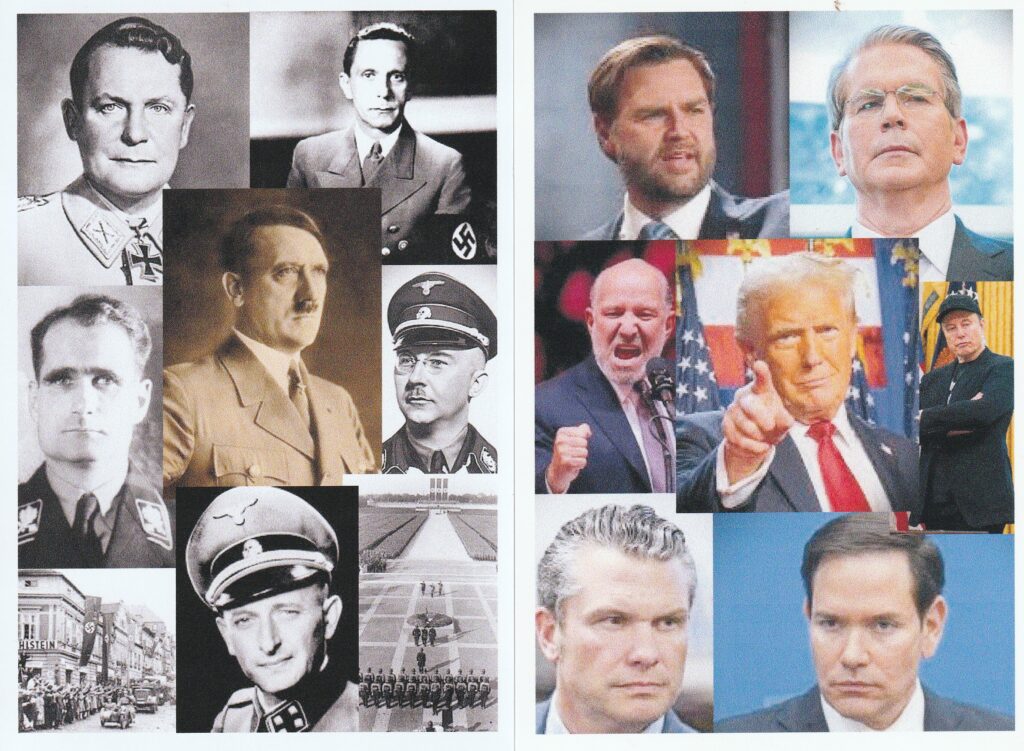

人類史上最大のマッドマンはヒトラーだろう。そしてそのまわりにいた、ゲッペルス、ヒムラー、ヘス、ゲーリングなどを含めて、彼らはドイツだけでなく西欧すべての国々の一般市民を阿鼻叫喚の地獄に陥れ、隣国ポーランド国民を100万人以上も殺戮し、あまつさえユダヤ人600万人以上の命を、文字通りすり潰してしまった。

21世紀の代表的なマッドマンにはトランプを筆頭に、日本における安倍晋三、ロシアのプーチンがいる。今世紀は次々にマッドマンが登場する狂人世紀になるだろう。日本では安倍晋三、ロシアにはプーチン、そして今、米国のマッドマンに世界中が振り回されながら、彼の一挙手一投足を固唾を飲んで見ているだけしかできないのだろうか。

マッドマンもマッドマン・セオリーも、わたしはどんなことがあっても認めようとは思わない。マッドマンは必ず孤立し、猜疑心に苛まれ、ついには暴力化する。暴力化したマッドマンは自己防衛と自国の安全保障を同一視し、実は自分の身の安全を図るためでありながら、外に敵を作り、その敵国との兵力、軍事力の均衡を図ろうとする。結果として国防は軍事力だけに依存し、軍事力は歯止めなく膨らんでいく。軍隊という暴力装置を持つマッドマンは自分の意志を通すために、国内の反対派を邪魔と考え、ついには自国民に対して銃口を向けることになる。そのことは歴史は証明するところだ。人類が健忘症なのか、あらかじめDNAに刷り込まれた本能なのか、プーチンやトランプだけでなく、わたしには世界が小マッドマンで世界は満ちているとしか思えないのだ。

日本が負けると判っていた戦争を始めた原因を探る試みは、多くの人が何度となく挑んできたのだが、未だに誰が最終決定を下したのか深い霧の中にあって見えてこない。わたしはやはり当時の首相である東条英機が始めたとすることが妥当だと思うが、それでも彼はマッドマンではなかった。日本にはヒトラーやスターリンのようなマッドマンは出にくい精神風土があるのかも知れない。ただ、昭和初期の日本には、個人としてのマッドマンではなく、軍人、官僚、財界人までもが、一つの大きな塊となってマッドマンという悪魔を作り出し、当時の国民の多くがその悪魔に魅入られてしまったのではないかと考えている。

軍事は本来徹底した現実主義でなくてはならない。科学的な分析に基づいて彼我の軍事力を検討して、必ず勝てるという確信、少なくとも五分五分だという確信が無くては戦争しない。負ければ軍隊という自分たちの組織そのものが雲散霧消するということを知っているはずなのだから。ところは、1939年当時の日本の軍部(統帥部)は、キチンと正確なデータに基づいて検討し、米英相手に開戦すれば必ず負け、国が灰燼と期すという結論を得ていたにもかかわらず開戦した。今の中国が日本を恐れ信用しないのもそう思っているからではないか。中国戦線にせよ、ノモンハンにせよ、真珠湾にせよ、日本人は何をするか分からないマッドマンにしか思えず、誰の命令で何のために戦争するのか、中国の人々には皆目分からないので、それが恐怖と不信につながるのではないだろうか。

日本人には「ヤマトダマシイ」なる万能の力を信じて容易に憑依してしまうDNAが、今でもあるのではないかと、中国の人々だけでなく、わたしも思っている。そして、そのことは戦後80年を経た今でも、確かにわたし達日本人が時として見せる姿であることも否めない現実ではないだろうか。

そこで歴史を少しだけ遡って、マッドマンの系譜について、そこに憑依する日本人の姿を重ねながら、わたしなりに考えてみたいと思っている。

カテゴリー: マッドマンの系譜

マッドマンの系譜 はコメントを受け付けていません

2025年8月に想うこと

原爆記念日、敗戦記念日の続く日々に想うこと

①序

わたしが全体主義、権威主義を嫌うのは、わたし自身の中にもある人間誰しもが持つ特性の発露を恐れるからだ。それはどんなに愚劣で、凶暴で、理不尽な観念であっても、一度それに身を委ねてしまうと、何の思慮も反省もなくそれにのみのめり込んでしまうという不条理極まりない特性だ。そんな状況は自分はないとせせら笑う人たちは、ほんの少しでいいから歴史の頁をめくって欲しい。日本でもドイツでも、開戦と戦争遂行に沸き返った大衆がいたことを。ついには自国民にさえ銃口を向けた軍人たちがいたことを。ドイツ人は少なくとも、そのわたしの恐れる人間の特性を自覚し、二度と発露しないように厳しく自分たちを戒めるため、歴史を包み隠すことなく子どもたちにも伝えているそうだ。翻って日本は特に昭和史を隠そう隠そうにかかって、さらには捻じ曲げようとする輩が国会議員にさえ選ばれれている。

結果として「えっ、日本が戦争したんですか」「原子爆弾はどこに落ちたんですか」と言って憚らない若者が、被爆者を驚愕させ恐怖させている。テレビドラマでも、ゲームでも暴力性が過激になる一方であり、カリスマ性を持つ英雄の出現を待望する機運が醸成されている。少し冷静になって考えれば、これほど恐ろしい機運はない。

8月10日の朝日新聞の「声」では、もっと悲しむべき目撃談が寄せられていた。「観光客と見られる大学生らしい男性2人が、平和祈念公園近くの市街地案内板を見て、爆心地!ウケるっ!と腹を抱えて笑っていたというのだ」65歳の保健師さんでもある投稿者は衝撃を受け、その場から逃げるように立ち去ったそうだ。その若者たちはどんな初等・中等教育を受けて来たのかは不明だが、この二つのエピソードに背筋の震える思いなのはわたしひとりだろうか。

経済格差からくる社会的格差、それに伴う若者たちのルサンチマンと苛立ちが、軍国主義的、全体主義的世相を形作っていくことの恐ろしさを、わたしたちは肝に銘じておかなくてはならない。

②抑止力という戦争への道

国防は抑止力でと声高に叫んで軍事力増強の動きが止まるところを知らない。それに伴い軍事費が民生費を犠牲にしながら際限なく増額されている。しかし、「軍事力による抑止力」くらい本末転倒の論議はない。軍事力による抑止とは脅し合いであり、そこに存在するのは虚構の平和でしかない。まるで野生動物が牙を見せ合い、角を見せ合うことで縄張りを守ったりすることと同じだ。野生動物の場合、殺し合いに発展することはほとんどない。しかし、人間の場合、軍事力による欲という脅し合いは、ほとんどの場合破綻して戦争という殺し合いに発展する。

自身で行ったシュミレーションで負ける結論付けたにもかかわらず、そのことをひた隠しに隠し、ついにはなかったことにして米国との戦争に突き進んで行った日本の旧軍は論外としても、相手より優秀な武器を手にしたとたん、権力者や軍人は必ず戦争を始める。それは歴史の証明するところである。

世界の三大軍事大国である米中露が相次いで大規模な軍事パレードをやった。これもまた示威行為であり、抑止力というものがいかにフィクションであるかの証明であろう。

③核抑止力という破滅への道

もともと核兵器は自国民を守るための武器ではない。どんなに贔屓目に見ても自国の体制を守ろうとする為政者にとってのみ頼りになるだけのことである。

広島に落とされたウラン型、長崎に落とされたプルトニウム型、そのいずれも開発のために行われた数々のウラン濃縮工程や実験で、実は多くの米国民を犠牲にしている。トランプは「原爆が太平洋戦争を終わらせた」と豪語したが、死ぬ直前だったルーズベルトは「日本が降伏する前に原爆を完成させよ」と言っていたのだ。彼の死後、後を継いだトルーマンが原爆を使うことに何の躊躇も示さなかったのは、日本との戦争に終止符を打つためというより、自分たちが開発した原爆を1日も早く実践で使い、ソ連を牽制するためであった。要するに原爆の持つプロパガンダ的要素を強調するために、人口の密集する都市を標的にし、民間人を地獄の阿鼻叫喚に突き落としたのだ。さらに自分たちが落としたことで広島・長崎に起こった地獄の惨劇を、占領後はまるでなかったことにするように、言論統制(プレスコード)によって封じ込めようとした。

1996年9月10日、国連総会において包括的核実験禁止条約(CTBT)が採択され、日本は1996年9月24日に署名し、翌1997年7月8日に批准している。2024年10月段階で186カ国が署名、178カ国が批准している。しかし、核兵器保有国を含む44カ国が批准を完了していないため未だに発効していない。

核兵器禁止条約は2017年7月7日に国連総会で採択され、2021年1月22日に発効している。ただしここでも、米英露仏は反対し、被爆国日本も米国の核の傘の下にいるからとして反対にまわった。

核兵器の不拡散に関する条約(NPT)というものがある。1968年に最初の62か国による調印が行われ、1970年3月に発効した。日本も1970年2月に調印し、1976年6月に批准している。現在では191カ国が加盟している。しかし、この条約はつまり米英ロ仏という核保有国の特権は認めるというものであり、我々が知っている通り、核兵器廃絶とは真逆の動きを促しているに過ぎない。

核兵器は参政党の主張するように安上がりなものではない。さらに核兵器による抑止力などフィクションであり、米国の傘の下という考え方もちょっと考えれば矛盾していることに気が付くことである。

④国民のためか、国家と領土と権力者のためか

誤解を恐れずに言うならば、わたしは自衛隊が自衛隊である限り自衛隊は国民を守る存在たりうると考えている。しかし、自衛隊を憲法改編によって防衛軍、つまり軍隊にすることだけは許してはならないとも考えている。軍隊にになった途端、彼らは国民に対しても銃口を向ける存在になることは世界中で見ることのできる事実である。。

そもそも軍隊は人を殺すための暴力装置である。のみならず、軍隊の存在意義については議論が甲論乙駁、喧しいが、軍隊自身の本音のところでは、軍隊という組織は自分たちの存続と拡大のみを志向している。徹底した合理主義と科学的分析によってだとしても、それによって自分たちの組織を盤石化しようとし、それに抗うものを敵視する。

シビリアンコントロールはもちろん必須ではあるが、その理想は宿命的に破られてきたことを、わたし達は歴史にいくらでも例示できる。そりゃあそうだろう。人殺しのための武器を手にし、日頃から人殺しの訓練を徹底して叩き込まれた組織と、武器を持たない政治家とでは、対峙したら最後、どちらが強いか明白である。515を見よ。226を見よ。

日本は平和憲法の下でありながら、米国の都合によって、「警察予備隊」を編成した。今の自衛隊である。警察予備隊は「進駐軍が朝鮮半島に移動して空白地帯となる日本国内において、共産主義シンパが活動しないよう抑え込む」ことを目的としていた。そのことを厳密に考えればわかる通り、日本国民であってもその思想や価値観によっては、抑え込もうとするという意味で、戦前の特高や憲兵隊と同じ目的を持ち、同じ行動をとったと言っても大きくは外れていまい。

それでも、わたしは自衛隊を信じ、認めてきた。自衛隊である限り自衛隊員は国民を守るための存在となりうる存在だからだ。しかし、憲法改編論者たちは憲法9条をかなぐり捨てて、自衛隊を軍隊にしようと言っている。自衛隊に際限なく武器を持たせよという。

自衛隊もそれら一部の政治家や国民の声に励まされたのか、自衛隊員たちは自分たちを軍人、自衛隊を軍隊と考えるようになり、平気でそれを口にするようになった。少なくとも1964年の東京オリンピックの頃、自衛隊員のオリンピック選手は自分たちを軍人とは言わなかった。21世紀に入った今、自衛隊の最高幹部OBの中には「クーデターをやってでも、自分たちのいうことを聞く政治家を守らなくては」などと口走る輩も出てくる始末である。

確かに今日の国際社会は平和とはかけ離れた状況を呈しているし、日本を取り巻く状況もきな臭くなっている。しかし、何度も繰り返すが平和は誰かに任せていて守れるものではない。わたし達一人ひとりが平和のために不断の努力をしてはじめて守られるものである。だからこそ、領土守るための、場合によっては国民の犠牲も厭わない軍隊は必要ない。少なくとも今以上に自衛隊に武器を持たせることは危険極まりない。武器を手にしたものはその武器を使いたがり、使うことによる結果などのことは考えもしないのだから。

⑤平和は一人ひとりが努力して築くもの

NHKの世論調査では戦争体験者は国民のわずか6%になったそうだ。今、声高に軍備増強だ、核抑止だと叫んでいる輩も皆、戦争を知らない。昔、田中角栄が言った「自分たち戦争を知っているやつがいるうちは日本は安心だ。戦争を知らない世代がこの国の中核になった時が怖い」という言葉を改めて思い出し、昨今のSNS空間の暴力化に戦慄している。

戦争犠牲者慰霊の日の今上天皇の言葉に、初めて「語り継ぐ」というフレーズが使われたことをメディアが取り上げている。その通りである。わたしも含めて戦争を知らない世代は、どんなに学習し、平和記念館を見学して想像をふくらませても、実体験者に語り継いでもらわなくては戦争の持つ悪魔性を膚感覚のものとすることはできない。しかし、その実体験者はもうすぐいなくなってしまう。各地で体験者の証言を映像化してアーカイブしようとしている。それこそが語り継ぐための必須の努力として評価したい。

⑥エピローグ

もう一度言うが、国防力強化、軍事力増強を声高に叫ぶ輩は、田中角栄の言う「戦争を知らない世代」であり、彼らをして戦争の持つ魔性に無知のまま、国の中核に招き込んでしまえば田中の言う「怖い」状況を現実のものにしかねない。

翻って、現在、日本国民の生命財産を脅かそうと虎視眈々と狙っている国は、果たしてどこだろう。中国?ロシア?北朝鮮?、わたしの考えは違う。狙ってはいないにしても、日本人の生命財産を顧みることなく、日本に惨禍を招きかねない一番危険な国は米国である。わたし達はその国の「核の傘」なる魔手に抱かれ、国中にかの国の軍隊を駐留させ、あまつさえ沖縄の同胞に戦後から今日まで、忍従を強いているのだということも忘れてはなるまい。

カテゴリー: レオン・マシューの管見耄言

2025年8月に想うこと はコメントを受け付けていません

参議院選挙を総括するー4

④参政党

TBSの報道特集で参政党の公式記者会見の会場に、同党候補の「非国民」発言を厳しく追求している神奈川新聞の記者が入れなかったということを批判的に報道していた。これは当事者の神奈川新聞だけの問題として見逃せるものではない。報道各社がどう取り上げたか、参政党の言論統制を許すか許さないかは、ジャーナリズムにとって本来的な死活問題なのだ。特に朝日新聞は太平洋戦争時代の際の自らの報道姿勢を肝に銘じて反省しているというが、今日の記者たちが戦争当時の自分たちの先輩たちの報道者としての行動を、アンチ・テーゼにしているかどうかの資金石になる。

それにしても参政党が躍進したことはこの国の近い将来を危ういものにするかも知れないとわたしは危惧している。早いうちに化けの皮を剥がさなくては、わたし達の可愛い子や孫たちを再び、天皇の赤子として差し出すことになるかも知れないのだ。何せ現行憲法を破棄して新たな憲法を創る言うところまではともかく、その参政党案の前文で、はっきりとこの国を「天皇のしらす国」と明記しているのだ。ことさらにひらがなで「しらす」として目眩しを仕掛けているが、「しらす」とは古語における「治める」の尊敬語だ。つまり「天皇のお治めになる」国にしようというのだ。

今回の選挙で「日本が核兵器を保有すべきかどうか」との問いに明確に「持つべき」と答えた当選者は125人のうち参政党員6人、自民党員1人、日本保守党員1人だった。前回の衆議院選挙当選者465人のうち「持つべき」と答えたのは自民党2人、参政党1人(神谷宗幣)だった。さらに今回「保有すべきではないが、核共有は検討すべきだ」と答えたのは125人中、自民党9人、参政党6人、日本維新の会5人、国民民主党4人、無所属1人の合計25人 残り75人が「保有も共有もすべきでない」である。

中でも参政党から東京選挙区で当選した女性議員塩入清香(選挙ではさやという名前で届出をしていた)の、「核武装することが最も安上り」という発言については、その科学的根拠をきちんと証拠立てるよう「説明責任」を求めるべきだろう。党首の衆議員神谷宗幣の再三の核抑止力・核武装論に阿っての発言だろうが、それを見過ごすようでは広島・長崎の犠牲になられた人々へ、少なくともわたしは顔向けができない。

元々、「抑止力」は平和を持続させるための不断の努力によって保持される。安易な「軍事力の均衡」によってのみ生まれるものではないことは勿論だが、軍事力を増強させることによって平和の状態を保とうとすること自体が矛盾ではないか。人類の有史以来常にその「軍事力の均衡」による抑止力は、その時々のマッドマンの登場によって常に破綻してきた。だからこそ「抑止力」の手段として「核」があってはならない。他の全ての抑止力はそれが破綻したとしても、人類と地球を破滅させることはない。しかし「核による抑止力」は、それが破綻すれば確実に人類も地球も破滅させる。少なくとも何の罪もない子どもたちを、その未来ともども消し去るのだ。抑止力のためであれ、なんであれ核軍拡を今すぐストップさせ、全ての核兵器を廃絶しなければ、人類は枕を高くして眠ることはできない。核爆弾の上に自分の可愛い子や孫の揺りかごを置き続けることの愚かさを思い知ってからでは遅いのだ。

繰り返すが「抑止力」を声高に言い募る輩こそが、結局「抑止力」を破綻させる原因を作る。優秀な武器を持たせれば独裁者や軍人は必ず暴走して、その武器を使いたがるということを、わたし達は肝に銘じてこの国の政治を考え、政治家を見て行かなくてはならない。

抑止力は経済協力を含めた外交によるべきである。価値観や利害が輻輳する中、その違いによって生じる諍いは、双方の理性に基づく議論とプレゼンテーション力によるべきである。決して、武器の見せびらかし合いによるべきではない。話し合いの場として、辛うじてではあるが存続価値を保っている国連があるのだが、辛うじてと言わざるを得ないわけは、色々ありすぎて改めて考えなくてはならないと考えているが、例え形骸化しているとはいえ国連に世界平和のための本当の意味での抑止力を発揮するだけの力を持つよう支えていくしかないと考えている。

さて、参政党の話の戻るが、福岡県選挙区から当選した中田優子の発言「沖縄戦の日本軍は沖縄人を救うために行った」である。この発言についての説明を求めても参政党福岡県連は取材を拒否しているが、彼女の発言が党首神谷宗幣の同様の発言に阿ったものであることは明白である。同じく今回も京都府民が当選させてしまった参議員京都選挙区の西田昌司の問題発言も沖縄線について同じく歴史の書き換えを意図しているが、中田優子はさらに過激に、神谷宗幣と共にこの国を「軍隊の国」にしたいようだ。

もう一つ、これは参政党に限ったことではないし、今回の参議院選挙に始まったことではないが、あまりにも暴力的で攻撃的なプロパガンダ、それもマイノリティー排撃のためのプロパガンダが世にあふれるようになった。SNSによる情報伝達の危うさ、危険性がその背景にあるとはいえ、少なくとも政治を志す人間は、フェイクとデマゴーグに頼るべきではあるまい。政党は価値観と主義を共有する共同体であり、わたしは自分とは主義主張の違う政党であっても全否定することはなかった。しかし、今回の参政党の主張には、この国の未来を破壊しかねない危険性を感じて仕方がない。

参政党の「日本ファースト」の考えと、その考えに基づく外国人差別・排撃の主張については、改めて日本の外国人問題として考えるつもりでいる。

カテゴリー: レオン・マシューの管見耄言

参議院選挙を総括するー4 はコメントを受け付けていません

参議院選挙を総括するー3

③自由民主党

わたしは自民党員でもないし、自民党所属の政治家に投票したこともない。従って自民党に何が起ころうと知ったことではない。そのことを断ったうえで、今回の参議院選挙後の騒動をわたしなりに考えている。

既に書いたように総選挙、都議会議員選挙、今回の参議院選挙と三連敗した以上、選挙の顔でもあり、総責任者でもある立場の総裁が責任を取るということが、これまでの日本の、とりわけ自民党政治の常道だった。一方の野党もまた、もちろん野党たるもの常に政権奪取の気概を持つべきであり、そのためにも直近の国会で内閣不信任を提出するというのも当然の行動だろう。

しかし、意外に思われるかも知れないが、わたしは石破首相には辞めずに頑張ってほしいと思っている。彼が頑張れば頑張るほど、自民党は「ぶっ壊われる」しかない。かつて「自民党をぶっ壊わす」と言って、「自民党はぶっこわさず」日本をぶっ壊してしまった首相がいた。お陰で失われた30年という経済と社会の混迷を日本は続け、世界一、二の経済大国の地位を滑り落ちてしまった。その間、自民党の裏金問題、カルト宗教との癒着、公文書隠し、果ては歴史観の改竄等々が次々に明るみになったことで、ようやく国民がこの政党を見限ろうとしたのが今回の選挙結果だった。

自民党に返り咲いた世耕弘成が萩生田光一、松野博一、西村康稔と会談して、石破おろしで一致したと記者会見したが、この4人は安部派のゾンビである。石破責任論を持ち出す前に「わたし達が足を引っ張ってばかりで申し訳ない」と言うべきだろう。茂木派にせよ、麻生派にせよ、旧態依然の自民党のゾンビではないか。麻生は「次の総選挙で必勝の体制をつくるべき」と言うのなら、まず「自分のようにロートルは引っ込むから、新しい自民党を作ってほしい」と言うべきだ。 石破が居座ってくれればくれるほど、自民党の化けの皮が剥がれる。「頑張れ石破」と言いたくなる。

これまでの自民党は、政策を決定する際、議論を尽くした結果としての合理性によるのではなく、その時々の○○族という名の政治集団の政治的利益と権益分配によってなされてきた。本来、政策決定過程においては合理性、透明性、民主性が必須である。そのいずれもが自民党政治には欠落していた。単に裏金やカルトとのつながりだけの問題ではないのだ。

例えば高速増殖炉もんじゅ。この事業には初めから経済的合理性がなかった。政権に返り咲いた安倍晋三の所謂アベノミクス解散と言われた2014年段階で、すでに原発廃止を求める国民の割合は7割だったが、自民党政権はそれにもかかわらず、原子力発電に依存するエネルギー政策を変更しようとしないまま、昨年ついに稼働期間の延長、新設の方針に舵を切った。結果として、政権が変わらない限り原子力事業は自律的に膨張を続けていく。大震災時の事故の危険性も拡大し、放射性廃棄物も増える一方という状況も変わらない。

放射性廃棄物や使用済み核燃料の処理方法が確立しないままに原発建設を推進していることへの国民の批判をかわすために、自民党政権は核燃料の「永久リサイクル」という「錬金術」に飛びついた。合理的議論の末のコンセンサスに基づいて政策決定したものではなかったのだ。

核廃棄物処理費を処理する方法には現在、直接廃棄と、使用済み燃料から使い残ったウランとプルトニウムを精製して、再び燃料として利用する再処理という2通りの方法がある。

日本では10万年も安定的に保存できる地層が、狭い国土のどこにあると言うかという国民の率直な疑問に、これまで政府は地下深いところに埋めるといった程度の回答でお茶を濁し続け、正面から答えることが出来ないできた。出来なかったために飛びついたのが高速増殖炉だったのだ。直接廃棄することすら国民の抵抗があるが、諸外国の事例ではその費用は直接廃棄より再処理の方が1.6倍かかり、高速増殖炉が実現したとしてもその費用は実はさらに高くつくところだった。

いずれ原子力発電について考えてみようと思っているが、政策決定においても、その誤謬を認めることにおいても、さらには政策変更する勇気もなかったのが自民党であり、旧安部政権を取り巻いていた有象無象の政治家やロビースト、お抱えジャーナリストたちの通弊だった。石破の登場でいささかなりとも小さな明かりが点ったと、つい考えてしまうのだ。

合理的議論の末のコンセンサスのない政策決定は許されない。科学的な根拠を示さないままの先鋭化したプロパガンダや、単に大声で強引に主張を繰り返すだけの政治家に、自分たちの運命を委ね、思考停止してしまった社会は必ず自滅するということを、つい80年前のこの国が示してくれていることを、わたし達はもう一度思い出すべきだろう。

カテゴリー: 政治・時評

参議院選挙を総括するー3 はコメントを受け付けていません

参議院選挙を総括するー2

②情緒的政治からの脱却

いよいよ政治の混乱期に突入してしまったようだ。自民党の醜い石破下ろしにも呆れるが、野党の混乱ぶりも情けない。

関税協議の合意事項の詳細が見えてこないというので、与野党ともに批判の大合唱だ。確かに、米国側はシングルタームで一目でわかるファクトシート(と言ってもマッドマンのXへの投稿だが)が出ているのに、日本側のそれは数頁に及ぶ弁解がましい説明文章である。全体像として米国側の国益は理解できるが、ウインウインのパートナーであるはずの日本側の利益については曖昧模糊として分かりにくい。しかし、合意文章を作らない(作れない)のは、双方が自国内向けに解釈してアッピールできるようにするためであり、マッドマンをなだめて大人しくさせるための側近たちの知恵でもあろう。

それでも確かに日本側の輸出企業には不満は残るだろう。第一、双方ウインウインの決着と言うが、合意した15%でさえトランプ2.0前の2.5%と比較すれば実に6倍になったのだ。今度もまた日本は必死になって経費削減、人件費削減をして輸出する側が関税分を吸収しようとするのだろうが、それで日本の貿易立国するための国際競争力は益々向上して、特に米国との産業競争力もトランプの思惑とは真逆の結果をもたらすかもしれない。今でさえ自国の自動車が斜陽化していることの最大の原因が、トランプに代表される大量生産、大量消費礼賛式の産業構造にあるのだから。

しかし、日本の企業努力だけでは強者の論理であるグローバリズムそのもののパラダイムチェンジは先送りとなる。日本の外交が負うべきことは、目先の貿易収支の帳尻合わせではない。マッドマンの登場で彼の思惑とは裏腹に、アメリカン・ドリーム式の国際経済環境は本家の米国から乖離し始めている。そのことを視野に入れた新国際秩序を自ら構築する意思と具体的改革案を示す時である。企業の涙ぐましい努力は努力として、それに依存するばかりでは、日本の国際的なプレゼンスはどんどん薄れて、単なる極東の美しい異文化の世界という位置づけだけになりかねない。

もっとも、もともとこの国の政治に論理的という言葉は無縁だった。本来なら明治維新で一番先に否定するべきだった江戸時代の「情緒による政策決定」と、「為政者の責任の所在を曖昧模糊にする体質」を、令和の現代に至るまで引きずっていること自体、諸外国から見れば、まるで政治のジュラシック・パークである。

政治は政策決定の積み重ねと、それに対する大衆への政治家自身のアカウンタビリティーによるコンセンサス形成の努力で進めていくべきものであるとわたしは考えている。政策決定はその過程において、合理性(科学的根拠に基づく論議)、透明性(決定までの過程の公開)、民主制(複数の選択肢を平等に提案でき、互いに科学的根拠に基づいて評価し合うことができる)の3要素を欠かすことはできないはずである。それがこの国の政策決定においては、公然と無視されてきたし、これまでは有権者もそれに疑問も不信感も持たなかった。

米国の後ろ盾を背景に55年体制が構築されて以降、日本の政策決定は合理的な論議の末になされることがない。常に政権与党側の政治的利益、さらにはもっと直接的な利益のためになされてきた。審議会とか検討委員会、専門家会議などを設置しても、結論ありき、政治日程に合わせた期限ありきの茶番劇で、実は事務局が作った報告書に従うだけの、やらせとインチキばかりだ。しかも、合理的な根拠に欠ける政策決定でも、それがひとたびなされると喩えそれが衆人の目に間違いであると知られてしまっても、「政策変更するにも費用が掛かる」などという屁理屈を持ち出して、政策に基づく事業を継続してきた。

今回の参議院選挙では、総選挙、都知事選に続いて、ようやくこれまでの日本式政治に有権者が疑問を持ち始めた結果が現れたこと自体はいいのだが、果たして正確なファクトチェックに基づく評価の上での判断がなされたのだろうか。合理的な思考の結論から導き出された投票行動、政治運動というのならいいのだが、政治に対する精神風土そのものは何も変わらず、単に情緒的政治を引きずって雰囲気やバエで動いているのが現状ではないだろうか。

世界中が新しい国際秩序を模索しながら混迷している時に、国内の混乱にはどうしても二つの大戦の間の世界的混迷と国内の混乱を、わたしはつい思い出して不安になるばかりである。

カテゴリー: 政治・時評

参議院選挙を総括するー2 はコメントを受け付けていません