もう8年も前のことになるが、わたしはマドリッドに行った。メインの目的は天正遣欧使節の足跡を訪ねることだったが、プラド美術館でピーテル・ブリューゲルが16世紀に書いた「死の勝利」を見ることと、ソフィア王妃芸術センターでピカソの「ゲルニカ」を見ることも忘れなかった。ゲルニカの方はその里帰りのために建てられた美術館で、ゲルニカしかなかったので、しっかりと頭に焼き付けることが出来たが、プラド美術館の方はその時間の流れを超越したかのような質と量の美の洪水に圧倒されてしまった。

「死の勝利」についてはどこかで感想を書いたつもりだが、このゴヤの作品については、その後、わたしの記憶から抜け落ちていたつもりでいた。ところが、プーチンのウクライナ侵略戦争が始まって、何もできないでいる自分への焦燥感が高まってくると、この絵がしばしば夢に出てくるようになったのだ。

わが子に殺されるという託宣を信じたサトゥヌルスが次々に自分の子を食べてしまうという神話に基づく地獄絵である。サトゥヌルスが飢餓や美食の挑戦のためにわが子を喰らっているわけではないことは、この絵を見れば誰にでも理解できる。しかも、彼の眼には「悲しみ」とともに「恐怖」すら宿っている。サトゥヌルスはわが子を喰らいながらも、得体のしれない恐怖に支配されているように見える。

フランシスコ・デ・ゴヤがこの絵を描いたのは1820年代初頭だが、初めは壁画として描かれ、後にキャンバスに移されたとある。縦143センチ、横81センチ、号数で言えば70号足らずの作品だが、記憶が遠ざかるにつれて印象は大きくなるばかりだ。それにしても19世紀に神話に基づいて描かれた絵画が、20世紀の大国の横暴を象徴していることに、気付かされて、今更ながら背筋の凍る思いがしている。神話の時代からすれば何千年にもわたって、人間となんと浅はかな愚を繰り返しているのだろうと、暗澹たる思いに駆られるのだ。

ウクライナという国の歴史は、複雑でギリシャ文明以前から繁栄していたらしいのだが、わたしたち日本人にとってはロシア革命以降、ソヴィエト連邦崩壊までに近現代に登場する国であり、なんといってもチェルノブイリの悲劇を思い出させる存在でもある。そこからプーチンのロシアに、サトゥヌルスを投影してしまい、食べられているのがウクライナと思ってしまうのである。神話はやがて大団円を迎えることになるが、それまで、サトゥヌルスは世界そのものを食べつくそうとする。結末がどうなるかは新和の続きを読んでいただければ幸いだが、プーチンの心境はこの絵の段階のサトゥヌルスであろうと、わたしには思えてならない。

4回連載した後、わたしの選挙の関係で永らくお休みにしていました「ネブリナ山の不思議の城」を再開しました。今度は休まず最終回まで一挙掲載します。お読みいただければ幸甚です。長い中断のお詫びに少しだけ作者の思いを説明させてください。それは登場人物の名前の事です。

主人公の名はサンドロですが。これはイタリアに行けばいくらでもある名前で「太郎とか「一郎」みたいなつもりで付けました。彼の本当の名前「フェリシダッド」とは日本語では「幸福」でしょうか。ベルダッド城の主「ベルダッド」は「真実」、その亡き妻「クレメンティ―ナ」は「寛容」、サンドロの幼友達の「フロレンティーナ」は「開花」、ベルダッド城のキツネ「アレグレット」は歓喜、その亡き妻「エスペランシア」は「希望」です。他にも小間使いのジリス「シンセーロ」は「誠実」、庭師のオオコオモリ「サウダーデ」は「郷愁」、オオミミズクの門番「ポルテイロ」はそのまま「門番」の意味です。育ててくれた老夫婦はマルコとマリア、これもイタリアの田舎に行けば、どこにでもいる人の名です。そんな登場人物の名前から、お話の向うに何を見つけてみてください。

令和4年3月28日

34番無所属の井手口良一です。議第1号令和4年度大分市一般会計予算、第1条歳入歳出予算、歳出第7款商工費、第1項商工費、第5目高崎山自然動物園費、第12節委託料の内、動物園管理等委託料中の「ニホンザル寄贈事業」並びにその関連予算7百万円について、反対討論します。

本市の貴重な財源を使いながら、観光面でのイメージアップが図られるどころか、動物を虐待し、命の尊厳を軽視するとし反感を買い、大分市と大分市民の名誉を貶めるような事業になりかねません。

先ほど経済・環境常任委員長からの報告がありましたが、経済・環境常任委員会に対して、執行部側から詳細な説明があることを期待していましたが、少なくとも委員長のご報告ではそれは伺えませんでした。わたしの一般質問で明らかになった不確定要素以外にも、不確定、未確認の問題があり、それはそのまま事業の計画案立案の段階で十分な検討がなされていなかったことを想像させます。

この国際交流や大分市の観光キャンペーンとしての性格を持つ事業予算が、高崎山自然動物園費、その中でも維持管理に関する動物園管理等委託料として計上されていること自体、大いに問題です。これでは市民が高崎山自然動物園のニホンザルを、他国へ寄贈しようとしているという印象を持ったとしても無理はありません。

また、寄贈しようというニホンザルについても問題があります。一つは頭数に関することです。新聞報道などでは30頭程度を捕獲して、そのうち健康状態などから15頭を選抜して寄贈するとありました。では、残りの15頭ほどのニホンザルの扱いはどうなるのでしょうか。

もうひとつは、そのニホンザルたちはどこで捕獲するつもりかということです。高崎山自然動物園関連の予算から委託料が計上されているとはいえ、まさか天然記念物に指定されている高崎山自然動物園域内で捕獲するのではないとは、わたしは理解します。しかしながら、天然記念物となっている高崎山自然動物園域内に隣接する高崎山の山域やその近隣地域では、野生のサルたちが天然記念物区域と自由に行き来することを、市民なら誰でも知っています。例え天然記念物区域外で捕獲しても、高崎山やその近隣での捕獲となれば、多くの市民にとってはそのサルたちは高崎山のサルなのです。

さらなる疑問は相手先の受け入れ態勢についてです。ウルグアイ国ドゥラスノ県には確かにワシントン・ロドリゲス・ピキネーラ生物公園(Bioparque Washington Rodriguez Piquinela)という施設があります。

ワシントン条約に関係して、国はウルグアイ国の受け入れ態勢について確認する必要が有るとしていますが、その施設の受け入れ態勢、中でも飼育のための施設については、どのような確認作業がなされてきたのでしょうか。15頭ものニホンザルを永続的に飼育するためには、相当大きな檻か、上野動物園や日本モンキーセンターにあるようなサル山を建設する必要があります。そのような施設が既に先方にあるのでしょうか。これから建設するというのであれば、どんなものを想定しているのでしょうか。

ハード面のみならずソフト面でも心配なことがあります。ニホンザルを含めたマカク属のサルは東南アジアから東アジアにかけて生息する種であり、南米にはいません。南米に生息するサルは、比較的小型で温和で広鼻猿類と呼ばれるです。ニホンザルを含むマカク属のサルなど大型の霊長類についての飼育経験のある飼育係がいるかどうか、大いに危惧されます。わたしの質問の際、受け入れ態勢についての確認は在日ウルグアイ大使館に依頼しているという答弁がありましたが、大使館員を仲介した確認だけで、大事な大分のニホンザルを送り出していいものでしょうか。

ラグビーボールをもって走っているニホンザルの姿の銅像を贈るというのであれば、わたしももろ手を挙げて賛成したところです。この事業が生きたニホンザルを、しかも高崎山自然動物園費によって外国へ送ろうとするものであることに、むしろ憤りさえ感じます。そもそもこの事業の発想そのものが、大分市の観光の目玉は高崎山であり、高崎山の主役はニホンザルだからニホンザルを寄贈しようということですから、サルは高崎山自然動物園のニホンザルではないという、どんな抗弁も弁解も心ある市民には通用しません。

また、この事業の相手国が南米のウルグアイ国であることにも大きな危惧を感じます。わたしは長年南米で国際協力事業に携わってきました。南米の人々の気質について周知しているつもりです。ウルグアイ国は1999年以降、経済危機に直撃され、その後の干ばつや口蹄疫の発生も重なって経済的な低迷に喘いで来ました。その後、一度はプラス成長に転じたのですが、2020年以降再びマイナス成長に落ち込んでいます。さらにここにきて新型コロナ感染拡大の影響も大きく、GDPの下振れ傾向を押し広げているところです。わたしの尊敬してやまないホセ・アルベルト・ムヒカ・コルダーノ氏は2010年3月1日より2015年2月末までウルグアイの第40代大統領を務めて、経済回復に奮闘しましたが、世界で一番貧乏な大統領として有名です。

今回の事業では県も国も相手国の受け入れ態勢を確認することが必要とは言っていますが、では国や県が責任をもって確認を取ってくれるのでしょうか。ニホンザルは狭く劣悪な飼育環境下で飼育されると、うつ病を引き起こすことさえあると言われています。繰り返しますが、南米に生息する小型で温和、かつ人に良くなれる性質の霊長類とは全く違うのです。相手先施設の受け入れ態勢を、何時、誰が、どのように確認するのでしょうか。在日ウルグアイ大使館にまかせっきりで、大分市からは誰も受け入れ施設や飼育要員について確認しに現地に赴かないまま、サルの飼育環境についての確証もないままに、大事なニホンザルを送り込むという話自体、わたしは胸が痛む思いです。

さらに来年2月にサルを送り届けるという予定のようですが、それまでに相手機関の準備が整っていなければどうなるのでしょう。事業予算そのものは繰越明許で事足りるかも知れませんが、延期になってさらに長期間、狭い場所に閉じ込められるかも知れないサルはたまったものではありません。とても、動物愛護を強く訴えている姿勢とは整合性がとれている事業とは思えません。

以上の理由から議第1号令和4年度大分市一般会計予算、第1条歳入歳出予算、歳出第7款商工費、第1項商工費、第5目高崎山自然動物園費、第12節委託料の内、動物園管理等委託料中の「ニホンザル寄贈事業」並びにその関連予算7百万円について、反対します。

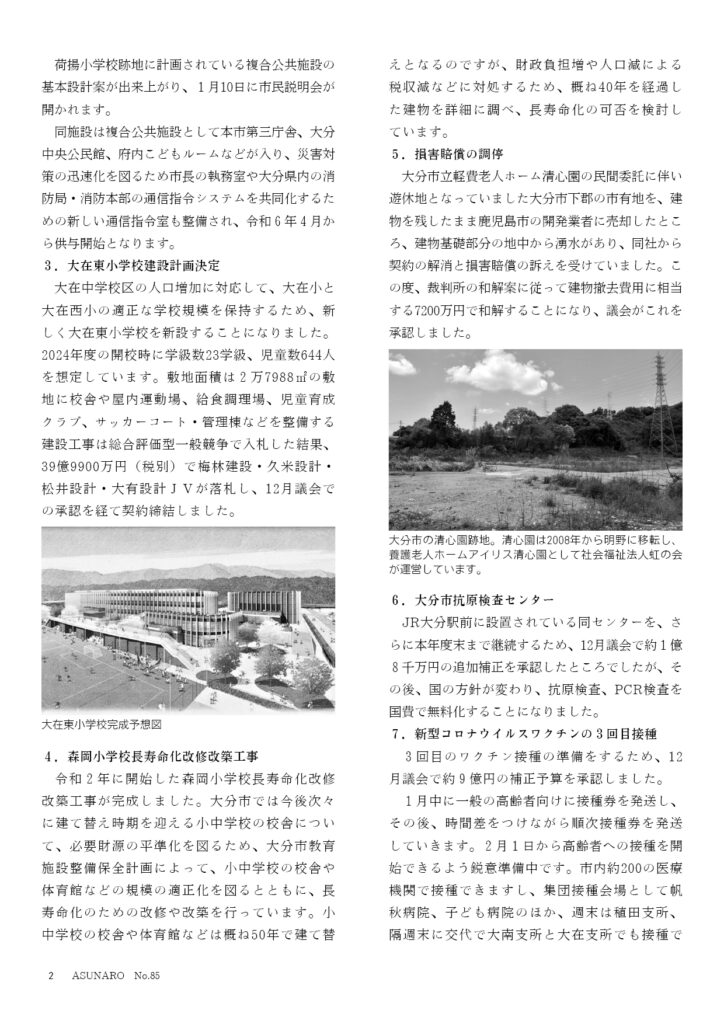

年明け早々から新型コロナウイルス感染症がオミクロン株の登場で新しい局面を迎えている上に、22日未明の震度5強の地震です。先行きに不安を抱えてしまう新年のスタートになりました。飲食関係の業種だけでなく、多くの事業者にはつらく不安な日々をお過ごしでしょうが、もう少しの辛抱です。頑張りましょう。遅くなりましたが12月議会の報告をさせていただきます。

レクイエム「流星」から「流れ星」まで 三浦一衛について

わたしたちの集う同人誌「心象」は、三浦一衛という一粒の種が地に落ちて死ななかったら生まれていなかっただろう。もちろん、それは三浦の遺稿集によせた追想の中で、首藤三郎自身が書いているとおり誰にも分らない。三浦が自身の作品を書き溜めた大学ノートを首藤に託して出征し、フィリピンで戦死したということだけがはっきりした事実である。それでもわたしたちは会ったこともない三浦に心惹かれる。きっと「心象」を立ち上げ育てた首藤の、三浦への思いがわたしたちに乗り移っているからに他ならないとわたしは確信している。

三浦一衛は大正13年6月、東京都巣鴨に生まれる。幼少期は病弱で喘息の持病もあったようだ。家の事情で北海道(小樽)、東京(杉並)を経て、大分県別府市の小学校に編入し、昭和12年に大分県立大分中学校(現上野丘高校)に入学している。その頃には喘息も完治していたのであろうか、中学生(現高校生)でタバコを吸う早熟な一面ものぞかせる。大分中学を4年で修了して早稲田大学第一高等学院に入学のため上京、19年春に中退して大分に帰るまで、東京で詩を通しての多くの友人を得ている。帰郷後応召までの数カ月は詩作に没頭して過ごしたそうだ。

昭和19年9月3日応召のため大分駅を出発、その時、首藤三郎に作品を書き留めた大学ノートを託した。昭和20年5月フィリピン、マニラ東方の山中で砲弾を顔面に受けて戦死し、首藤が託された大学ノートは、三浦の詩の仲間たちの間を転々した末、再び首藤のもとに帰ってきた。この大学ノートの存在こそが「心象」のプレ・ヒストリーである。

三浦一衛とはどんな詩人だったのであろう。ここに彼が17歳の時に書いた詩がある。

流星

快適な 原子の廻轉よ――

虚しい距離に

カリカリと 饗宴は 散華する

氷結する 血液

氷結する 視界

宇宙は 大きく弧を描き

瞬間――

エスプリの燃焼は 血管を逆流する

(昭和15年8月「日本詩壇」)

この詩は昭和15年に17歳、中学生(現高校生)の時に書かれている。平成元年に刊行された三浦の遺稿集「流れ星」に寄せられた追想文に「三浦は天才詩人」と評価されていたとあるが、まさに使われている詩語のレベルの高さ、時をも超える普遍性には改めて驚かされる。その遺稿集の表題ともなっている「流れ星」は、複数の友人たちが追想文の中でも取り上げている。

流れ星

あヽ、照らすとてよしもなき自らの光よ。

唯ひとり自らをめぐりくるひたつ。

いやましの原子の廻転――かのリトム、

めくるめく光をけずり、琴を截ち、

たんらんの蝕はてひなき深渕よ――、

カリカリと散り果てむかな 饗宴は、

しろがねの北斗ゆむなしオリオンへ

通ひ路やせめての血しほぞくれなひに。

見よ、光の血しほは凝(こご)りたり!

見よ、眼の血しほは凝りたり!

穹よりも高く宇宙は矢をつがひ

はっしと――

かくてまたかぐろき屍のことぎれたる

あヽ、誰ならぬ、そは、何時かありなむ――。

(昭和19年3月 東京時代の最後の作品初出「心象」3号)

昭和18年、戦況悪化を打開する兵力補給のため、高等教育機関に在籍する文科系学制の繰り上げ卒業と徴兵猶予を停止するため「在学徴集延期臨時特例」が発せられた。所謂、学徒動員である。たった足掛け5年の時の流れと言うなかれ。この17歳の時の作品と22歳の時の作品が、同じモティーフでありながら、少なくとも明暗という視点から見てみれば、こんなにも詩の醸し出す雰囲気が違う。同じ宇宙を見上げても、精神が熱く血管を逆流していたものが、血潮を凝らせ、かぐろき屍と化すのである。その足かけ5年の間に、学徒動員令によって繰り上げ卒業があり、徴兵猶予の停止があった。当時の学生たちにとって、いや青年たち一般にとって、それは突如として空から降り注いだ大隕石にも匹敵する衝撃であったろう。今を生きる、平和を生きるわたしたちには、想像の域を超えた絶望感に苛まれていたことだけは、この二つの詩を読み比べることでひしひしと感じられる。

実を言うと三浦は決してまじめな学生ではなかった。授業にもあまり熱心には出ていなかったようだし、結局、早稲田も中退している。それでもその頃の多くの学生たちと同じく、三浦もまた戦争に駆り出されれば九死に一生もないことや、敗戦の色が濃い中に、生に対してはもちろん死に対しても何ら意義を見出せないままに、その宿命からは逃れられないことだけは、ひしひしと実感していたのではないか。だからこそ、帰郷してから出征までの間に憑かれたように詩作に没頭し、その詩を書きためた大学ノートを親友に託して行ったのではないか。

わたしが進学のために上京した1970年という年は、東大安田講堂攻防戦の直後であり、学生運動に陰りが見え始めていた頃である。やがて三菱工業ビルの爆破テロや連合赤軍の凄惨な事件をもって、学生運動そのものが自滅した。その中にあっても、わたしを含めて世の多くの学生は未だ未来を信じ、自分の将来に対して青雲の志を抱いていた。その同じ年代の若者が謂われなく、しかも何の意義も見いだせないままに、突如、自分の未来を閉じることを強いられたのだ。「お国のため」「郷土と家族を守るため」という言葉が、少しでも戦争の舞台裏の真実を知る者にとって、いかに空疎で詭弁だったか。多くの学徒たちは知っていたのだ。せめて、この二つの詩「流星」と「流れ星」を並べて書き留めることが、親子以上に年の離れた、しかも戦争を知らぬ世代を代表してのわたしの、三浦一衛という若者に対する精一杯のレクイエムである。

ところで青春に恋は付き物である。遺稿集「流れ星」にはその気配が感じられて、わたしはいくらかでも心を休めることが出来た。22歳で戦争に駆り出されて、あっという間に戦死した文学青年にも恋を意識したであろう異性がいたことに安堵する。

三浦が出征の直前、彼の東京時代の友人(彼はすでに出征している)の妹に手紙を出し、彼女はそれを受け取ると当時の交通事情をものともせずに単身大分に来た。ほんの一足違いで、三浦は出発してしまって、結局会えずじまいであった。そんなドラマのような出来事を、当の三浦は知らなかったであろう。しかし、あの忌まわしい戦争末期にも若者たちの命は輝いていたのだ。女性は戦後、故郷沖縄に戻った。彼女の兄も無事生還し、ふたりは三浦の遺稿集に文章を寄せている。

今年は特にコロナのせいで、うつうつとした日々だったが、わたしに取って8月は常にどこか哀しい。その哀しみの根源は何であるかを、わたしはことさらに探るつもりはない。ただ、あのあっけらかんと明るい沖縄の空の下の、少しも暗さを感じさせない護国神社の境内に立ってさえ、8月になるとわたしはいつも言いようのない寂しさと哀しみを感じる。わたしたちの詩的活動の拠点である「心象」が、時を超えてあの8月のどこまでも青く澄み切った、それでいて物悲しい涙色たたえた空につながっていることを、わたしはいつも噛みしめている。

レクイエム「8月の空・2022」

新型コロナウイルス感染症パンデミック下の今年もまた8月が来た。今年は東京五輪の開催もあり、毎日コロナの新規感染者の数が大きく取り上げられる中、しめやかな日々とは縁遠い毎日となった。

沖縄県戦没者慰霊祭の6月23日から8月6日、9日を経て敗戦記念日の15日までを、わたしは毎年、戦争とその犠牲となった多くの若者に思いを馳せ、この日本という国の過去と未来について考えるために、戦争中に青春期を過ごした先人たちの軌跡をたどり、戦争をテーマにした作品を読むことにしている。

今年は阿川弘之の「雲の墓標」、茨木のり子の詩集「見えない配達夫」三浦一衛の遺稿集「流れ星」、山下昭のノンフィクション「特攻・さくら弾機で逝った男たち」を読んだ。

「雲の墓標」は「学徒出陣」で海軍に入団した阿川自身とおぼしき文系の学生の日記として書かれている。若い頃読んだ時は、年齢的に同じ世代だったのに、何か透明なガラスの壁を隔てているような隔世感を感じていた。今回は主人公「吉野」の悲しい諦観が、読後も長くわたしの胸に留まっている。あのわたしが二十代前半だった頃、わたしは無意識のうちに永遠に「明日」は来るものと信じていた。抗うことのできない、どうしようもない抑圧で、「明日」を断ち切られた同世代の若者の気持ちなど判ろうはずもなかったのだろう。

今、齢古希となって「明日」が永遠に来るものではないということを実感しているからこそ、無駄死にと分かっていて、尚、表面上は無理やりに莞爾として、自ら「明日」を捨てて逝った若者たちの気持ちが、何万分の一かは、判るようになったのかも知れない。

阿川のこの作品はとてもフィクションとは思えないほどディテールが鮮明である。万葉集という古典文学の学問の道を絶たれた文系の男子学生が、青春の真只中から突如として死地へと駆りたたれて行くことへの理不尽さ、飛行能力ありと判断されたばかりに思いもかけぬ操縦士になることを強制される身の、運命の前での非力さに対する焦燥感とやりきれなさが、しかも、軍隊に身を置いているからこそ、ほぼ正確に戦況情報に接し、自分たちの死に対して、その意味に疑問を覚えずにはいられないという状況の中で、もだえ苦しむ若者の魂の叫びのようなものが、時を超えてじわじわと心に沁み込んでくる。

茨木のり子の詩「わたしが一番きれいだったとき」は中学校の教科書にも載ったそうだし、テレビドラマの「3年B組金八先生」にも登場したそうだから、多くの人に知られているだろう。この詩の3連目の「わたしが一番きれいだったとき/だれもやさしい贈り物を捧げてはくれなかった/男たちは挙手の礼しか知らなくて/きれいな眼差しだけを残し皆発っていった」というくだりは、阿川の「雲の墓標」に登場する水俣の女学生「深井蕗子」の面影と重なる。こんなにからりとした明るい反戦詩もあるのかと思うほど、彼女の屈託のない感覚で書かれてはいる。しかし、だからこそかえって、そこにはこの人のどうしようもないやりきれなさが込められていると感じてしまう。5連目の4行目、彼女が「ブラウスの腕をまくり卑屈な町をのし歩いた」のは、敗戦後のまだ余燼燻るころだったのだろうか。二十歳を過ぎたばかりの美しい女性が白いブラウスの袖をまくって勇ましく歩いている姿を思い浮かべて、わたしはここでも、彼女のこの屈託のないからりとした表現に含まれている深い深い悲しみに共感する。というよりむしろ打ちのめされてしまった。

三浦一衛はわたしたちの「心象」にとって「一粒の麦」である。「心象」は首藤三郎らによって昭和23年に創刊した同人誌である。創刊に当たって、首藤は無二の親友だった三浦一衛から受けた強い影響について書いているが、三浦はその時、もうその場にはいなかった。首藤に詩作品の書かれた大学ノートを託した三浦は、学徒出陣で南方に送られ、昭和20年5月16日マニラ東方の山中で戦死している。詩作品を託された首藤は、戦後の紙を手に入れることすらままならない時期に、三浦を想い、三浦の無念を込めて「心象」を立ち上げた。まさに親友の首藤によって三浦は聖書(ヨハネによる福音書)の「一粒の麦」として、今日までわたしたちの心にある。

首藤をはじめ、多くの友人たちの手で1989年(平成元年)に刊行された三浦の詩集「流れ星」は、現代に生きるわたしたちに太平洋戦争に散った若き詩人の血潮の匂いを直に感じさせ、無念の叫びを聞く思いにさせてくれる。

三浦は昭和19年に応召した。大分駅頭に彼の出征を見送った首藤三郎に一冊の大学ノートを手渡した。その大学ノートが無かったら「心象」は生まれなかったであろう。また、遺稿詩集の題名となった「流れ星」はその5年前に中央詩壇に掲載された「流星」と昭和19年3月の遺稿「流れ星」に因むのだが、この二つの詩が首藤たちの心を掴んで長年はなさかったというエピソードこそが「心象」の底に連綿と流れる心象風景の原点でもある。いつかこの二つの詩を読み比べて一文を書きたい。

昭和15年、初対面の首藤は一つ年下の三浦に「きみ」と呼ばれたそうだ。阿川の「雲の墓標」では昭和19年末海軍に入団した主人公吉野たちが「きみ」「ぼく」という人称を使うことを禁じられる。「きみ」という単純な人称だからこそ、そこに戦争下の青春群像の悲哀を象徴的に感じる。首藤の聞いた「きみ」と吉野が使うことを禁じられた「きみ」を並べると、逝った三浦、逝った吉野の無念と残された首藤、阿川の憾みを痛感せざるを得ない。

茨木のり子の晩年の写真は美しい。ブラウスの腕をめくって勇ましく歩いていた頃ならばなおの事、人目をそばだたせる美しさであったろう。戦時中とはいえ、その美しさに遠目ながらにも魅かれた若者もいたに違いない。戦争中に青春期を過ごしたそのきれいな眼差しをした若者たちと、牡丹の花が開いたばかりのように美しい娘たちが皆、やさしい贈り物を捧げもせず捧げられもせずに、二度とまみえることのないほどの距離に引き離されて行ったのである。

三浦の遺稿集「流れ星」に玉那覇直(旧姓山入端)氏の一文が寄せられている。三浦の学出陣前の東京での学生生活で出会った、大学の同級生の妹さんである。若く輝いていた頃の三浦の近辺にうら若い女性が存在していたことに、わたしは自分事のように喜びと寂寥感を感じる。首藤は出征前の三浦に託された三浦の詩の書かれた大学ノートを一度は、この一度も会ったことのない東京の女性に送っている。首藤はそうしようと思っただけのことを三浦から聞いていたのだろう。結局、大学ノートは直さんから戦後の昭和22年になって首藤のもとに返され、それが「心象」のもとになったことを想うと、わたしたちの「心象」が美しくも悲しい青春の息吹を秘めているということが出来そうである。

「桜爆弾」、この美しいイメージを抱かせる名前のゆえに、かえって戦争末期のこの国の狂気が鬼気として迫ってくる。「雲の墓標」のも登場するが、大分県宇佐市にあった海軍の基地からは、「桜花」という特攻兵器が出撃していったのだが、米軍ではそれを「BAKA」と呼んでいたそうだ。その「BAKA」さ加減においては、この桜爆弾も引けを取らない。

桜爆弾は戦争末期に登場した陸軍の特攻兵器である。直径1.6メートル、重量2900キログラム、炸薬量1600キログラムあり、その破壊力は前方3千メートル、後方3百メートルに及ぶとされていた。この大きな爆弾を積むためだけに、自衛のための銃器類や帰路の分の燃料タンク、さらには副操縦士席や各種計器なども取り外すなどして軽量化し、機体上部を膨らませた陸軍の重爆撃機「飛龍」は正しく特攻兵器でしかなかった。制空権のない空に、ただでさえ鈍重な爆撃機が胴体を膨らませてまで重たい爆弾を背負って、護衛してくれる友軍機もなく飛んでいればどうなるかは熟練のパイロットなら想像できたであろう。それは海軍の桜花も同じことで、一式陸攻という爆撃機がロケットを腹にぶら下げて、グラマンの待ち構える戦場に突入すれば、どうなるか明白である。

その想像というより確信の上で、それでもわが命を無駄に散華させると知りつつ飛び立つしかなかった若者たちの心を、敵軍ならばこそ「BAKA」と呼んでいれば済むが、そう呼ばれながら撃ち落されていったのは、間違いなくわたしたちのかけがえのない同胞であり、先人たちであったのだ。

「 雲の墓標」の主人公「吉野」は戦死したが、阿川自身は生還し、戦後家庭を築くことができた。彼は学徒出陣の前の繰にり上げ卒業のために書いた論文「志賀直哉」の縁で、志賀直哉に師事し小説家となり、94歳の天寿を全うした。茨木のり子は余燼燻る廃墟の街を闊歩したのち、幸せな結婚をしたが、「ルオー爺さん」のように長生きすると自ら宣言したほどは長寿を全うできなかった。それでも彼女の屈託のない透明な悲しみは晩年まで持続し続け、彼女の詩を特徴づけている。玉那覇直さんも姓が変わっている。幸せな結婚をされていることだろう。

わたしはサンフランシスコ講和条約が締結され、日本が連合軍の占領下から解放された年に生まれた。戦争を直には知らないわたしたちが安易に戦争を語ることは慎まなければならない。わたしは永い間、そう自分を戒めてきた。しかし、今はその考えを変えた。戦争を直に体験した生き証人たちが、次々に亡くなっている。その次の世代であるわたしたちが、わたしたちに見えるものがあるうちに、感じることが出来るものがあるうちに、それを直視し自分の感性で感じなくてはなるまい。そして直視した以上、その感じたことを感じた者の義務として、感じた通りに語るべきである。そう思うようになった。

わたしが何を感じ、何を思っているか。この国が経験した狂気の暴風の中に何を見出したのか。犠牲となった多くの人々のそれぞれの青春に、どんな思いを馳せているか。それはわたしの拙い文章では正確には伝えることはできないかも知れない。経験していないのだから正確なルポルタージュにもなるはずもない。

それでもこの夏のひと時、この国の悲しい過去と先人たちへのわたしからのレクイエムとして、何かを書き残そうとして本を読みながら静かに過ごし、この拙文をしたためることにした。

8月26日

少し遅くなりましたが、わたしの議会・市政報告書をアップします。議会の発行している議会だよりと共にご覧いただけると幸甚です。

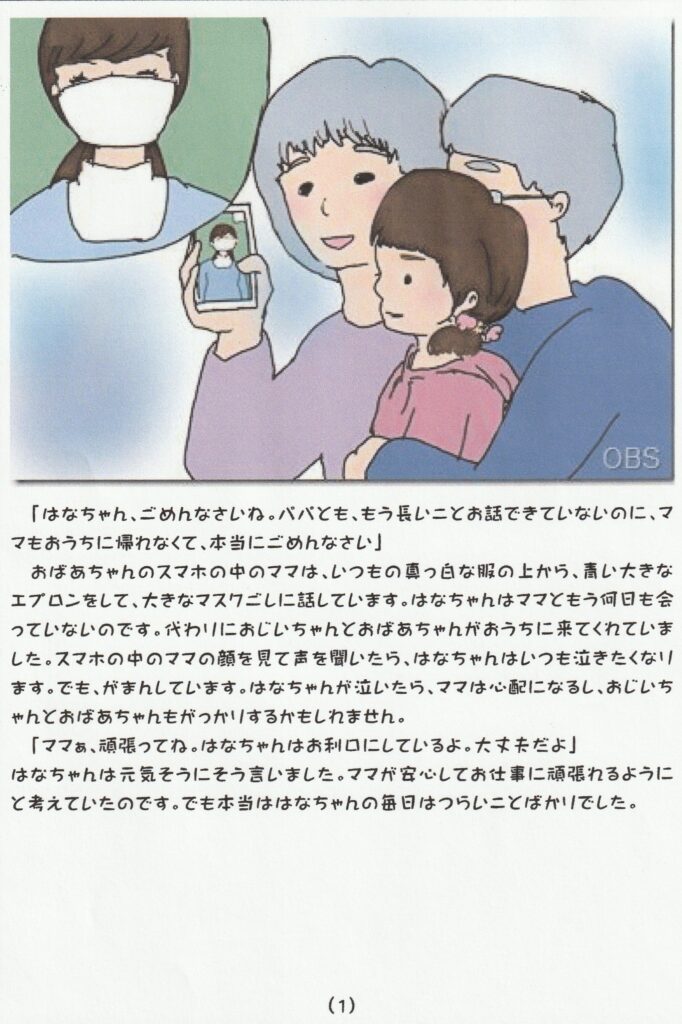

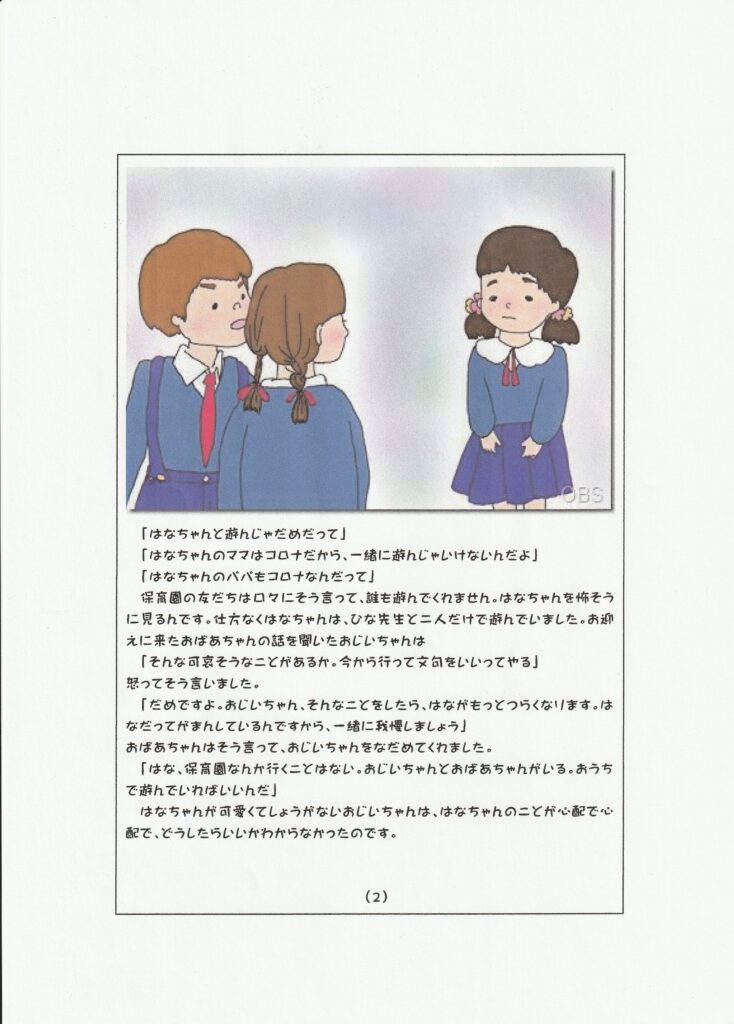

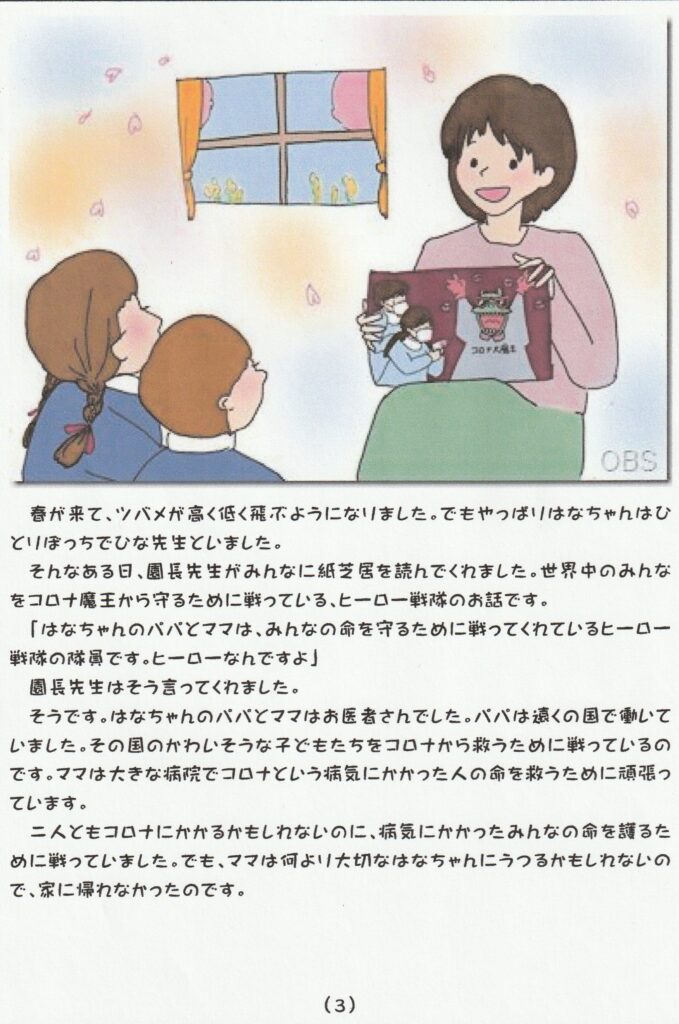

OBSラジオのお話しワールドで朗読してもらった、わたしの童話に賤川恵美さんが可愛い絵を付けてくれました。この方はOBSの賤川アナウンサーのお姉さまだそうです。とてもうれしく感激しました。ありがとうございました。